以前はよく、松くい虫をカミキリムシだと思われていた時期がありました。

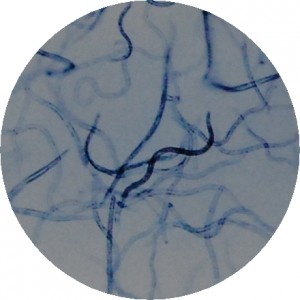

しかしその実態を調べてみると、松くい虫とは、「マツノザイセンチュウ」という1mmにも達しない線虫を病原とする伝染病のことだったのです。

このマツノザイセンチュウを健康なマツに伝染させる運び屋が「マツノマダラカミキリ」という昆虫ですが、ここでは松くい虫についての知識について解説します。

これからも被害が拡大する松くい虫の被害

松くい虫は以前までは暖かい地方の被害しか確認できませんでしたが、

近年の温暖化現象によって北に向かって被害が拡大してきています。

現在では本州の最北端の青森県のあたりまで来ているようです。

ここまで被害が拡大されるとなると、マツノゴマダラカミキリを

空中散布ごときでしたとしても、すでに1mmにも満たない線虫が

マツに侵入していれば対処できるものではありません。

マツノマダラカミキリとマツノザイセンチュウの共同作業によって

マツが枯れる被害が発生しこれからもどんどん拡大していくことでしょう。

今では日本全土でおこっているマツの被害ですが、

指をくわえて見ているしか対策法はないものでしょうか。

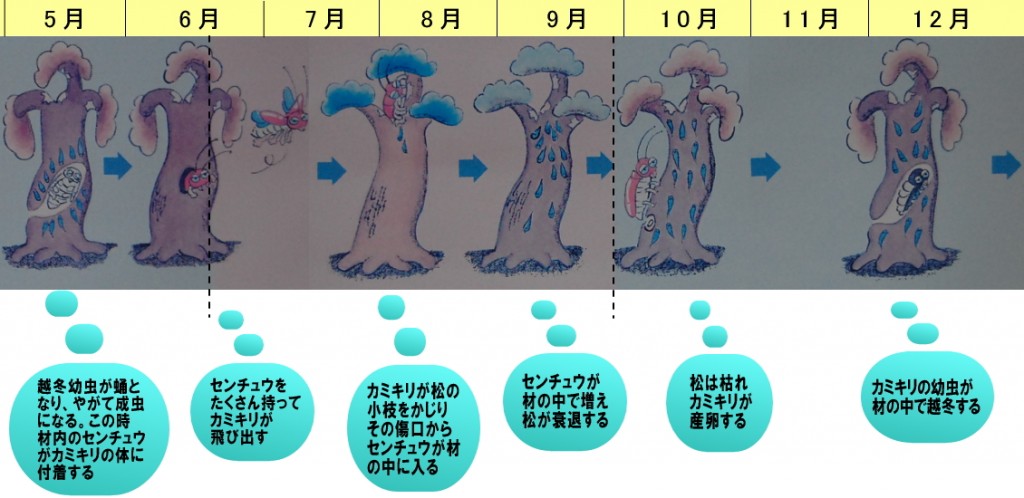

松くい虫の被害がおこる過程

松くい虫の被害は次の図のような周期でおこっています。

・ 5月ころ越冬幼虫が蛹となり、やがて成虫になる。この時材内のセンチュウがカミキリの体に付着する

・6月にはセンチュウをたくさん持ってカミキリが飛び出す

・7月、8月には頻繁にカミキリが松の小枝をかじりその傷口からセンチュウが材の中に入る

・ 9月にセンチュウが材の中で増え松が衰退する

・10月に松は枯れカミキリが産卵する

・ 12月ころにはカミキリの幼虫が材の中で越冬する

岩手県のような寒冷地ではカミキリが成虫になるまでに2年以上かかる場合もあるようです。

松くい虫に感染し枯れたマツの防除

松くい虫の被害木は、伐倒して焼却するか、チッパーで破砕し、

中にいるマツノマダラカミキリの幼虫を始末する方法が取られます。

材として利用できるものについては、薬剤を利用して

材内の幼虫を殺す「くん蒸」という方法もとられています。

これらは松くい虫の被害に遭った松の木を処分し、

同時にまだ潜んでいるかもしれない幼虫を退治する目的で行われます。

また予防対策として、マツノマダラカミキリを抹殺するために

薬剤の空中散布なども行われています。

松くい虫の被害木

松くい虫によって、実際に被害に遭い切り倒した黒松をお見せします。

たまたま切ったところが、マツノマダラカミキリではない何かの幼虫の住処だったところです。

↓

マツノマダラカミキリがかじった後

↓

皮をはいでみると、こんなに穴があいていました。

↓

赤丸がマツノマダラカミキリがかじった後、青丸は木喰い虫か何かの後

↓

カナダのマツの被害も深刻だといいます。

↓

松くい虫対策

松くい虫の対策は、マツの木に網をかぶせておくしか防ぐことはできないのかもしれませんね。

マツが老木であればそれだけ松くい虫の被害に遭う可能性はなぜか高いようです。

とはいいましても若木でも松くい虫の餌食に合うこともあります。

マツノマダラカミキリはお空を飛んでくる昆虫なのでいつどこから飛んでくるのかもわかりませんし、ずっと監視しているわけにもいかず、マツにとまりにくいようにきれいにしておくしかないのかもしれません。

特に松くい虫の被害は山の方からやってくる傾向があります。

里のほうの被害は少ないのではないですか?

ただ里の方まで降りてきた時には要注意です。

一度カミキリがマツにとまってガリガリ幹をかじったらおしまいだと思ってください。

予防対策として、マツノマダラカミキリを抹殺するために、薬剤の空中散布なども行われていますが、どこまで効果があるのかもわかりませんし、散布する箇所はほんのわずかな範囲なのでそれほど画期的な予防法ではないようです。

庭に植えてある大事なマツは、できれば業者にすべて任せるのではなく

各自責任を持って管理する必要があると思います。

よく観察して見ると業者にまかせっきりのマツや、3年以上放置して

樹形が崩れかかっているマツが被害に多く遭っているような気なします。

マツの手入れは年2回ともいわれるくらい手間をかける必要がある木なので

マツが大事なのであれば、しょっちゅう観察して管理する必要があります。