シャクナゲは、「石南花・石楠花」などと漢字で書くようです。

シャクナゲの種類は世界中になんと約500種も分布していて、日本の各地にも数種類ものシャクナゲが自生していると言われています。

ここでは、シャクナゲの花を咲かせるための剪定時期と独特の剪定作業の方法について解説します。

シャクナゲの花芽形成の流れ

シャクナゲは、4月~6月頃に新しい枝(新梢)が伸びて、葉が展開します。この新梢の先端に花芽ができるかどうかが決まります。

ここからは、シャクナゲの花が咲くまでの流れについて解説します。

花芽が形成される時期

・シャクナゲ(石楠花)の花芽は、前の年の7月から9月頃にかけて分化が始まります。

・充実した成長により花芽が形成されていき、冬を越して翌春に開花します。

・7月~9月頃に花芽の分化が充実するためには、日当たりが良く、栄養状態が良いと花芽がつきやすくなります。

・ 剪定が遅れると花芽形成が阻害されるため、適切な管理が必要です。

・形成された花芽は冬の寒さを経験し、10月~3月頃は休眠状態に入っています。

・気温が低くなると、花芽は硬くなり成長を止めます。

・寒さが足りないと、春に開花しにくくなることがあります。

シャクナゲの花はいつ咲くの?

シャクナゲの花が見頃な季節についてですが、春の気温上昇とともに休眠から目覚め、シャクナゲは4~6月頃に花が咲きます。

シャクナゲの色は多彩で、桃色、黄色、紅紫色、白色など色鮮やかな花をつけ見る人の目を楽しませてくれます。

驚くことにシャクナゲは、江戸時代以前にも栽培されていたという記録が残されているほど、昔から馴染みのある花木だったんです。今では外来種を含め、何千というシャクナゲの園芸品種があり、庭園には欠かせない花木の代表とも言われるくらいです。

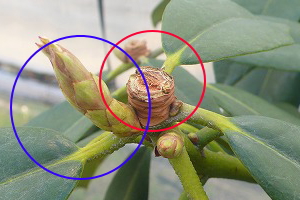

シャクナゲの葉芽と花芽の違い・図解

シャクナゲの葉芽(青丸)と花芽(赤丸)の違いを図解で解説しますと、葉芽のほうがつぼみの膨らみ具合が小ぶりで、花芽はつぼみの膨らみ具合が大きく、いかにも「中に花が詰まっています!」といった感じがします。

花芽がつかない原因と対策

花芽がつかない原因には次のようなことが上げられます。

■1. 栄養不足

リン酸(P)が不足すると、花芽がつきにくくなります。

対策として、5月~6月頃にリン酸・カリウムを多く含む肥料を与えると花芽形成が促進されます。

■2. 剪定のタイミングが遅い

花が咲き終わった後すぐの5月~6月頃に剪定をしないと、翌年の花芽がつかなくなるので、適期に剪定を行なうようにします。

■3. 日照不足

半日陰を好みますが、あまりに暗い環境では花芽が形成されにくいので、適度な日当たりを確保するとよいです。

■4. 高温や乾燥の影響

夏の乾燥や猛暑が続くと花芽が落ちることがありますので、マルチングや適度な水やりで根を保護しましょう。

花を咲かせる剪定時期

シャクナゲの剪定ですが、おそらく気づいているとは思いますが、シャクナゲは刈り込みなどの剪定はできません。

切ったりする剪定はせずに、ほぼ自然樹形に仕立てるようにするので、芽かきと芽摘みを行い徒長を防ぐために側枝を増やす作業をします。

シャクナゲの手入れの時期ですが、具体的な作業を行う時期は、花が終わった後の7~8月頃の間に、咲き終わってしおれた花や、枯れた枝先の花柄を摘み取ってあげます。

具体的な剪定作業については以下でお伝えします。

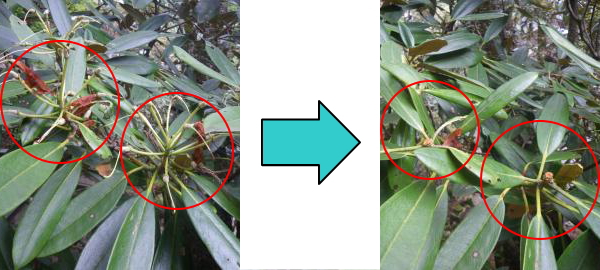

シャクナゲの剪定整枝・図解

シャクナゲはもともと側枝が少なく上に伸びやすい木なので、横に伸ばすように仕立ててやります。

どのように仕立てるのかというと、シャクナゲ独特の作業は芽摘みといって、頂芽を摘みとって側枝を増やす作業をしていきます。

具体的な作業は、花が咲き終わった後に、花がらを「ポクッと」折って積み取ります。折れ具合が結構やみつきになります。

図解で説明すると、

・花芽ができる7~8月の間に中心の新梢の芽を摘み取ってあげます。(赤丸)

※花が咲きすぎるような場合は花芽(青丸)も摘み取ります。

そうすることで摘み取った芽のつけ根から翌年の新芽が吹きだし、新梢や花芽に成長します。

シャクナゲのつぼみを全て咲かせると次の年の花つきが期待できなくなりますし、そればかりか、シャクナゲ自体を老化させる原因にもなりかねません。

花がら摘みの作業は、花がらをつけたままにすると花芽がつきにくくなるので、花が終わったら速やかに花がらを摘み取ります。

花がたくさんつけば見る人は喜ぶかもしれませんが、シャクナゲは花を咲かせるためにそれだけ花に樹勢を奪われているのです。

毎年花を満開に咲かせるとそれだけ寿命も早いということです。

毎年花を咲かせるためには、枝が3本あれば、その中の1本につぼみをひとつつけるというのがコツのようです。

大きくなりすぎた場合の剪定

シャクナゲは上にではなく横に伸ばすような樹形に仕立てるので、これから植える場合は、周囲を広く十分なスペースが必要になります。

しかし、それを知らずに植える方の方が多いようです。

その場合、大きくなりすぎたシャクナゲの剪定ですが、図解のように、赤丸の枝を赤線の位置で切りたいところです。

シャクナゲの管理

シャクナゲの植え付け場所ですが、午前中だけ日が当たり、夏に強い直射日光が根元に当たらないような場所が一番良いです。

シャクナゲは排水と保水の良い、肥沃な土を好むので、高温期と乾燥期にはたっぷり水やりをしてあげます。

水やりは基本的に乾いたらたっぷりと与え、根が細く極端な乾燥に弱いため、夏は葉もに水を与えるように涼しい朝と夕方の2回やると良いです。

肥料ですが、花後の9月と10月に1回ずつ液肥を与え、3月ころに少量の油かすと骨粉を根元にに置き肥しますが

たくさん肥料をやる必要はないです。

シャクナゲは根の張り具合が浅いために乾燥に弱いので高温期や乾燥期には枯死することもあります。それを防ぐためには、根元を敷きワラなどで覆うと良いです。

シャクナゲにつく病害虫

シャクナゲにつく病害虫の種類はとても多く、シャクナゲにつく「害虫」には。アブラムシ、グンバイムシ、ハマキムシ、ベニモンアオリンガ、カイガラムシ等が発生します。

シャクナゲの「病気」には・斑点病、さび病、灰色かび病、褐斑病、花腐菌核病、ペスタロチア病などがあります。

シャクナゲにつく病害虫の発生による防除は主に、4月から6月頃と、9月から10月頃にします。

病害虫による被害で大きいのは、蕾や新芽がベニモンアオリンガやハマキムシに食べられる害で、葉の汁液を吸汁するグンバイムシやアブラムシの害も多いです。