ヤマボウシはハナミズキと似た形の花を咲かせる花木です。

遠目で見るとどちらがヤマボウシなのかわからないくらい似ています。

最近「毎年ヤマボウシの剪定をしているのに花が咲かない!」と悩んでいる方が多くいるようです。

どうして、そのようなことがおこってしまうのでしょう?

ここでは、ヤマボウシの花が咲かなくなる理由と、どうしたら来年花が咲くようになるのか剪定時期と剪定方法を解説していきます。

ハナミズキの花が咲かない環境がある

ハナミズキとヤマボウシは同種なので、ここでは我が家に植えてあるハナミズキを例にとって解説します。

我が家のハナミズキの花は、去年、はじめて1輪だけ咲いただけで、毎年ほとんど咲くことがありません!

いつしか、今年は咲くのだろうかと毎年思うようになり、何が咲かない原因なのか、自然に考えるようになっていました。

去年は「今回咲かなかったら伐採だな!」と思っていたところ、想いが通じたのか、はじめて1輪だけ花が咲いてくれました。

ハナミズキもヤマボウシも、花が咲く前年の夏頃までに、花芽を形成させるという性質を持った木です。

この時期にしっかりとおひさまに当たっていない環境だと、花芽の数に影響を与えたり、全く咲かないという事もあります。

実は、我が家のハナミズキは、今植えてある環境だと花が咲かないことがわかったんです。

悪い環境の木は花が咲きにくい証明!

ヤマボウシは、日当りと土壌の状態が良い場所でよく育ち、花をたくさん咲かせる性質を持つ花木です。広い公園などに植えられている、剪定等の何も手を加えられていないヤマボウシは、日の光をたくさん浴びて育っているので、花を咲かせているはずです。

たとえば、キンモクセイやツバキのような花木も、日当りと土壌が良い場所では、何もしなくてもたくさんの花をつけます。

つまり、花が咲く木はどの種類も、おひさまの光が良く当たっていて、栄養が良ければ花が咲く、という性質を持っています。

これが、日当たりが悪くて風当たりが強い場所に、植えてある木は花が咲きにくいようです。日が当たらないということは、光合成の働きがうまく働かなくなり、花芽の形成に必要な養分を蓄えることが出来なくなるので、花芽が形成されにくい可能性が高いです。

木は強い風に当たると樹勢に大きく響きます。風の強い場所でずっと風に当たっていると樹幹の内部に不具合が生じ、うまく養分が運ばれなくなったり、寒さに弱い木だと花芽をつけにくくなります。

我が家でも、風通しの強く日当たりの悪い場所に植えてあるハナミズキと、同じ場所に植えてあるキンモクセイとギンモクセイも花が咲かないです。

生長が非常に悪く、20年以上も経っているのに、キンモクセイとギンモクセイは弱弱しくてこの大きさです。

同じ場所に植えてある松も大きくなりにくく、葉っぱも生えにくいです。

たとえば、全く同じ種類の梅であっても、風当たりが違うことで、花の咲く時期がずれるようです。

下の写真のように、撮影日が同じで同種の梅なのに、花の咲く時期に1週間ほど違いがあります。

上写真の梅は、風当たりが強いので遅く咲き、この時満開です。

下写真は、風に当たらない場所で、この時半分花が散っています。

これらの写真からもわかるように、日陰の場所や風当たりが強い場所に植えてある木は、花の咲き方に違いがでたり、花芽が形成されにくく、花が咲かない可能性が高くなることが証明されたと思います。

環境を変えたら花は咲くのか

現在、日当たりが悪く風当たりが強い場所に植えてあり花が咲きにくくなっている状態ですが、これを日がよく当たって、風当たりが強くない場所に植え替えたら、木の生育が良くなって花が咲くようになるのでしょうか?

「日がよく当たって風当たりが強くない場所」に、しかも「排水性が良く、肥沃な土壌」に植え替えると、花芽をつけて来年に花が咲く可能性は高なります。

ただ、それだけでは花が咲くがどうかはわかりません。

いくら環境を良くしても剪定時期や方法を間違ってしまうと、花芽が形成されなくなり、花は咲かなくなる可能性があるということです。

たとえば、毎年ヤマボウシの花が咲いていたのに、剪定したら次の年に突然花が咲かなくなる事があります。

これは、間違いなく剪定時期や方法を誤った例です。

可能性としては、切りすぎてしまったことで、花芽までなくしてしまったと思われます。

花が咲く木の剪定においては、一番重要な「剪定時期」を慎重に選ばないと、花が咲くことには繋がらないです。ただ単に日当りや土壌、風当たりなどの環境を変えるだけだは、花が咲くとは限らないのです。

ヤマボウシの花が咲くまでの過程

ヤマボウシの花が咲くためには、花芽が形成される時期について知っておく必要があります。

ここからは、ヤマボウシの花が咲く時期と、花芽の形成時期について、わかりやすく説明します。

花が咲く時期

花が咲く時期は、5月下旬~7月頃です。

開花時期は地域によって差がありますが、一般的に6月頃が見頃の時期です。

「ヤマボウシの花」と一般的に思われている「白い花びら」のように見えるのは、「総苞片(そうほうへん)」といいます。

本当の花は中央の小さな球状ので、秋になると赤い実がなり、食べられる種類もあります。

花芽が形成される時期

ヤマボウシの花芽は、前年に伸びて生育が充実した枝に、7月~10月頃に形成されます。

ヤマボウシの花芽はその年の冬ではなく、前年の夏から秋にかけて形成されます。

なので、夏の終わりから秋頃に強剪定をしてしまうと、花芽を切り落としてしまうので、翌年の花が減る可能性が非常に高いです。

ヤマボウシが成長するサイクル

■5月~7月頃に、花が咲きます。(開花時期)

■7月~10月頃は、花芽が形成される時期です。(翌年の花の準備)

■11月~2月は、休眠期(花芽はそのまま冬を越す)

■3月~4月頃は、花芽が成長し、開花準備を始めます。

■5月~7月頃は、開花が始まります。

花を咲かせる剪定時期はいつがよいか

ここでは、ヤマボウシの花を来年も咲かせるためには、具体的に剪定時期はいつが良いのかお伝えします。

来年、ヤマボウシの花を咲かせるためには、花芽が形成される時期を知っておく必要があります。

もしも、花芽をつける時期よりも前に剪定を行なってしまうと、せっかく花芽になろうとしていた芽が、葉芽に変わってしまうからです。

地域によって違いが生じますが、

ヤマボウシが「花芽をつける時期」は、7月~10月頃です。

花芽をつける時期から割り出すと、剪定を行なう時期としては

それを過ぎた、10月以降から、葉っぱが落ちた後の冬期が良い時期です。

花が終わった後の7月から8月頃に、一度軽い剪定を行うことで、翌年の花芽を残しつつ樹形を整えることができます。

この時期に「強剪定」をすると、花芽が形成されず翌年の開花が減るので注意します。

11月以降は葉っぱが落ちるので、枯れ枝や混んでいる枝などの不要な枝を見つけやすく、樹形内部がよくわかる11月から2月頃までに行うのが、効率的で一番良い時期です。

冬期の11月から2月頃の剪定では、風通しをよくし、不要な枝を整理するための剪定を行います。

花芽は前年の夏に作られるため、冬の剪定では花芽を切りすぎないように注意しましょう。

ヤマボウシの樹形のイメージ は、好みはあると思いますがあまり丸くならない自然なやや丸形に仕上げたいものです。

赤色のラインが剪定して仕上げたい樹形ラインです。

↓ ↓ ↓

形だけにとらわれず樹形を崩さないように樹幹の内側まで陽の光がさすように空くことも大事です。

花を咲かせる剪定方法

ヤマボウシの花を来年も咲かせるための剪定時期まで理解できたと思います。

あとは「剪定方法」がわかれば、来春に花を見ることができるようになります。

ところが、ここで失敗する方が多いようです。

ヤマボウシはモミジと比較すると、うっとうしく密集して葉が生えるような木ではありません。

なので、何も考えずにバッサバッサと刈るような切り方をすると、すぐに樹形が崩れてしまうので、慎重に枝を選んで切らなけければいけません。

本来ヤマボウシは山の物なのでできるだけ自然のままで、放任状態で育てる感じが理想的です。

剪定する場合は、勢いが良すぎて伸びた徒長枝や他の枝にかぶっている枝、枯れ枝を切ってやると良いです。

剪定を行う際には、ぶつかりあっている枝や徒長枝、枯れ枝を切ってやります。

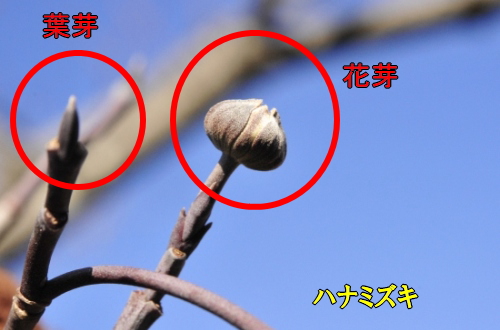

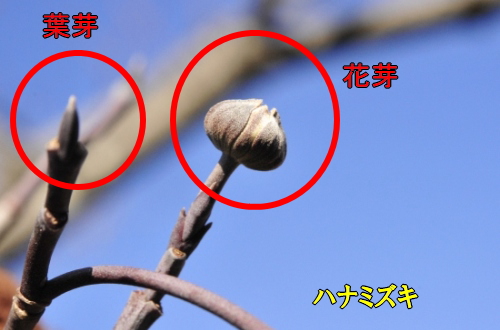

葉っぱが落ちた後の冬期に剪定を行なうと、花芽と葉芽の区別も容易なので、花芽を残して切ることができます。

ヤマボウシとハナミズキの花芽と葉芽の区別を図解で見るとわかるかと思います。

■枯れ枝や病害虫に侵された枝、長く伸びすぎた徒長枝や、風通しを悪くする絡み合った枝、樹形を乱す内向きの枝など、不要な枝を枝元から切って整理します。

■ヤマボウシは基本的に強剪定を好みません。特に、夏の終わりから秋に強く剪定すると、翌年の花が少なくなるため注意してください。

■葉がついている時期に強剪定を行なってしまうと、切った部分から枝が枯れてきて、樹勢が悪くなることもあります。

■もしも、太くなった枝を切る強剪定を行なう場合は、かならず冬期の休眠期に行なって下さい。

■ヤマボウシは自然樹形が美しいため、大きく切り詰めずに伸びすぎた部分だけ軽く剪定します。

■ヤマボウシとハナミズキは同種なので、ハナミズキの剪定も同じように行なうことが可能です。

ヤマボウシの強い剪定

ヤマボウシの太い枝を切り落とす場合は時期が重要で、必ず落葉後から2月頃までに行ってください。

夏の繁茂期に「強剪定」してしまうと、切ったところで徒長枝が伸び、そこに栄養が取られて樹勢を弱らせ、場合によっては切ったところから枯れてしまいます。

太い枝を剪定する場合、もうひとつ注意しなければならないことは、勢い余って切った時に樹形を乱す場合があります。

慎重に切ってやらないと樹形のバランスは簡単には元に戻ることはないので、カッコ悪い木になってしまいます。

剪定のポイント

花が咲き終わった後の、7月~8月頃に軽い剪定を行うと、翌年の花つきがよくなります。

冬期の強剪定は、翌年の花芽が確認できない場合はやらないほうが良いです。

ヤマボウシとハナミズキの違いを図解で確認

一見似ているヤマボウシとハナミズキの違いを画像を見ていただいて知ってほしいと思います。

花で違いを確認

ヤマボウシとハナミズキの「白い花びら」のように見える「総苞片(そうほうへん)」の違いを、図解で確認することができます。

花芽で違いを確認

ヤマボウシとハナミズキの花芽と葉芽の違いを図解で確認することができます。