ヒイラギナンテン(柊南天)は常緑低木で、手入れ次第で樹形を整えつつ観賞価値を高められます。

ここではヒイラギナンテンの剪定方法と剪定時期について詳しく説明します。

ヒイラギナンテンの剪定時期

ヒイラギナンテンの花の咲く季節は4月頃で、花芽は前の年に伸びた枝につく「前年生枝タイプ」です。

ヒイラギナンテンの剪定は、3月ころもしくは6月ころが適期で、強い剪定をするのであれば、春の芽吹きが始まる前の3月が良いでしょう。

花芽は春から伸びる枝に7月ころからつき始めますので、それ以前の剪定であれば、花芽を落とすこともありません。

この 7月につくられた花芽が翌春に開花します。

ヒイラギナンテンの剪定時期のまとめ

ヒイラギナンテンの剪定に適した時期は以下の通りです。

■春(3月~4月)

冬の寒さが和らいで新芽が動き始める前に行うのが理想的です。

古い枝や不要な枝を取り除くことで、健康的な新芽の成長を促します。

■花後(5月~6月)

ヒイラギナンテンは春に黄色い花を咲かせるため、花後の時期に剪定を行えば花芽を損なう心配がありません。

■初夏(6月~7月)

新芽が伸びて全体の形が乱れてきた場合、軽い刈り込みを行うのに適しています。

ヒイラギナンテンの剪定方法

ヒイラギナンテンの剪定ですが、生育は強いのですが、手間がかかるほど伸びることはありません。

ヒイラギナンテンの剪定方法を図解で説明すると、

■幹や細かい枝を多く出し大株になっている場合は、老化した古い幹を地際から間引き、新しい枝に更新していきます。

不要な細かい幹も幹のつけ根から間引いて、混み具合を整理し小さくしていきます。

■長く伸びすぎた幹を処理する場合ですが、長い幹のほかに短い幹が数本株立ちしているのであれば、長い幹を地際から切り取り短い幹と代替えして全体的な高さを調節します。

■長い幹しかない時は、長い幹の途中で切り戻す作業をしますが、この時必ず途中から出ている横枝を生かすように、その上端部を切り除き低くしていけばよいです。

ヒイラギナンテンの剪定方法のまとめ

■枯れ枝や病害虫に侵された不要な枝を枝元から切り落とします。

枝の間引きで風通しを良くすることも重要です。

■樹形を乱す長く伸びた枝を切り詰める程度で形を整える剪定で十分です。

切る位置は、必ず節(芽のある部分)の少し上を選びましょう。

ヒイラギナンテンは自然な形で育つため、刈り込みは最低限に留めます。

■木の内部にある古い枝や細い枝を枝元から間引くことで、新しい枝の生育が促されます。

■高さを抑えたい場合は、全体のバランスを見ながら主幹を切り詰めます。

切りすぎないように注意し、自然な仕上がりを目指します。

■ナンテンのように地際から数本の幹が伸び株立ちに育つ特徴があります。

ヒイラギナンテンは生長が遅く樹形を乱しにくいので、放任のままでも適当な大きさの株となります。

あまり手入れの必要はなく、株の数が増えたり、長く伸びすぎた場合に剪定するとよいでしょう。

ヒイラギナンテンの剪定時の注意点

■剪定バサミやノコギリは消毒してから使うことで、病害虫の感染を防げます。

■ヒイラギナンテンは成長が比較的遅いため、一度に切りすぎると回復に時間がかかるので切りすぎに注意です。

■剪定後に緩効性肥料を与えることで、健康的な成長を促進します。

■日当たりと風通しが良い環境を維持することで、健康的な樹木に育てられます。

■ヒイラギナンテンは丈夫な植物で、適切な剪定を行えば美しい葉や果実を楽しめます。

■樹形を整えたい場合は、自然な形を活かしつつ軽めの剪定に留めるのがおすすめです。

■適切な剪定時期と方法を守ることで、ヒイラギナンテンを美しく育てることができます。

ヒイラギナンテン(柊南天)の特徴

ヒイラギナンテンの特徴について詳しく解説します。

ヒイラギナンテンは、観賞価値の高い常緑低木で、日本庭園や公園によく植えられています。

「ヒイラギナンテン」の名前の由来は、葉にはヒイラギのようにトゲのようなものがあり、樹形がナンテンの木のようであることからその名がつけられたようです。

和の庭にとても調和していて半日陰に適しますが、日向や日陰にも耐える強い丈夫な木です。

ヒイラギナンテンの基本情報

学名: Mahonia japonica

科名: メギ科 (Berberidaceae)

原産地: 日本、中国

高さ: 1~2m程度

葉の特徴: 常緑性で光沢のある濃緑色の葉を持ち、ヒイラギに似たギザギザした形状です。

ヒイラギナンテンの葉の特徴

ヒイラギナンテンは、高木の根締めや寄せ植えとして楽しむことが多く、花も実もつくのですが、特徴はなんといっても、ヒイラギに似て葉がギザギザの鋸歯があることが観賞の中心になります。

ヒイラギのようにトゲのある葉を持つため、防犯植栽としても使われます。

葉は光沢があり美しく、四季を通じて緑を楽しめます。

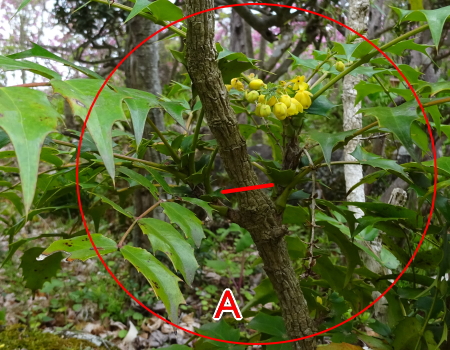

花の特徴

開花時期は、春(3月~4月)

花の色は、鮮やかな黄色で、甘い香りを放ちます。

枝の先端に房状の花を咲かせ、目を引く美しさがあります。

果実の特徴

実の時期は、秋~冬(10月~12月頃)

花後にできる実は紫色~黒色で、ブドウのように房状になります。

果実は観賞用として楽しむことができますが、食用には適していません。

樹形の特徴

自然樹形は縦に伸び、細長い形状です。

成長は比較的ゆっくりで、剪定により美しい形を維持できます。

根元から複数の幹が伸び、密集した姿が特徴的です。

生育環境

日なたから半日陰を好み、直射日光の強い場所では葉焼けすることがあるため注意が必要です。

比較的耐寒性が高く、日本全国で栽培が可能です。

半日陰でも育つ耐陰性のため、庭の隅や建物の北側にも適しています。

ヒイラギナンテンの用途

美しい葉や花、果実を楽しむため、和風庭園や生垣など庭木として利用さることが多いです。

トゲのある葉を活かして防犯用の植栽として使用されることがあります。

鮮やかな黄色い花と紫の実が庭に彩りを与え観賞用としても楽しまれます。

手入れの簡単さ

成長が遅いため、剪定の頻度は少なくて済みます。

強健な植物で、病害虫に強いのが特徴です。

放任でも育ちますが、樹形が乱れた場合は剪定をして整えるとよいです。

似た植物との違い

名前に「ヒイラギ」が含まれていますが、モクセイ科の「ヒイラギ」とは異なり、葉の形が似ていることから名付けられました。

同じ「南天」の名前がつく「ナンテン」(南天、Nandina domestica)と容姿も似ていますが、異なる植物です。

ヒイラギナンテンの管理における注意点

トゲがあるため、取り扱い時には手袋(できれば皮手袋)を着用するのがおすすめです。

果実は観賞用で、誤食には注意が必要です。

ヒイラギナンテンは魔よけの木なの?風水的にはどうなの?

ヒイラギナンテンは、魔よけの木なのか?風水的に何か言われはあるのか???

ヒイラギナンテン(柊南天)は、風水や伝統的な日本の文化において、魔よけや厄除けの象徴として親しまれている植物の一つです。

ここからは、その理由や風水的な意味合いについて詳しく説明します。

ヒイラギナンテンと魔よけとの関係性

葉の形状

ヒイラギナンテンの葉は、ヒイラギのようにトゲがあり、鋭い形をしています。

この「トゲ」が悪霊や邪気を防ぐと考えられており、日本では昔から魔よけとして庭や玄関先に植えられることがありました。

名前の由来

「ヒイラギ(柊)」も「南天(ナンテン)」も、それぞれ魔よけや厄除けの植物とされています。

ヒイラギナンテンはこの2つの特徴を持つことから、特に縁起の良い植物と見なされています。

実の象徴

秋から冬にかけてつく紫~黒色の実は、生命力や繁栄の象徴ともされます。

果実が美しく実ることが、幸福や家族の安泰をもたらすと考えられることもあります。

ヒイラギナンテンの風水との関係性

風水の基本的な考え方

風水では、「尖ったもの」や「鋭い形」は邪気を払う力を持つとされています。

ヒイラギナンテンのトゲのある葉は、外からの悪いエネルギー(邪気)を防ぐ効果があると考えられます。

風水的に良い植える場所

玄関や門の近くは、外部からの邪気が入ってくるのを防ぐとされます。

庭に植えるなら、家全体を守るために四隅が良いとされます。

北東(鬼門)や南西(裏鬼門)の方角は、特に邪気が入りやすいとされているため、ヒイラギナンテンを植えることで守護効果を高められるとされています。

名前による縁起

「南天(ナンテン)」の部分が「難を転じる」に通じるとして、災いを避ける縁起物としても親しまれています。

ヒイラギナンテンの活用例

正月飾り

ヒイラギナンテンの枝や葉を「正月飾り」や「しめ縄」に使うことで、年神様を迎える準備と邪気払いを行う地域もあります。

家のシンボルツリー

魔よけと繁栄の象徴として、家族の幸せを願い庭に植える方が多いです。

室内に切り花や実を飾ることで、家の中に良いエネルギーを取り入れる効果が期待できます。

まとめ

ヒイラギナンテンは、日本の伝統や風水において魔よけや厄除けの意味合いを持つ縁起の良い植物です。

特に、トゲのある葉が邪気を払い、「難を転じる」という名前の響きが人々の心を惹きつけてきました。

風水的には、邪気の入りやすい場所に植えるのが効果的とされていますが、観賞価値も高く、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた植物です。